【大学改革の行方 第4話】2100年! 世界の中の日本。大学の行方は?

世界の中の日本。2100年に向かって日本の大学はどこに向かうのか?

「大学改革の行方 第1話」では、まず国内の18歳人口の推移が与える大学への影響について触れた。大学のマーケットは、18歳人口の動態と大学進学率に大きく影響を受ける。

まず、国内の私立大学は、たったの4%しかない大規模大学(23校)が、全志願者の45%を獲得しており、残りの55%の志願者を小中規模の96%の大学(556校)が奪い合っているという寡占化したマーケット事情であることを紹介した。

次に、2018年以降の国内18歳人口の減少が大学に与えるインパクトはどの程度かシミュレーションした。今後予測される18歳人口の減少は、2025年には、入学定員規模が少ない大学287校が消滅するほど減少し、2031年には378校、2045年には500校規模が消滅するほど減少する。なんと2100年には、556校以上の大学が消滅し、国内の私立大学は20校以下に激減するほどのインパクトがあることに触れた。

18歳人口の減少は、定員が小規模の大学から淘汰の可能性が高いことを示唆した。

「大学改革の行方 第2話」では、INTERNET EDUCATIONの進化と自動翻訳機の進化、バーチャルリアリティの進化が国内の大学に与えるインパクトについて考えてきた。科学技術の発展は、大規模トップクラスの日本の大学でさえ外圧となりうる驚異であることを示している。

つまり、日本の大学は、国内の18歳人口の減少というマーケットの急激な縮小だけでなく、科学技術の発展によって、海外の進化した教育の波が日本に押し寄せ、日本の大学の存在価値を奪ってしまう。これが近未来に起きるであろう日本の大学淘汰のシナリオと考えられるのである。

「大学改革の行方 第3話」では、全く新たな切り口で人材育成方法を革新する世界トップクラスのMinerva(ミネルバ)大学について触れた。

ミネルバ大学の特色は、日本の大学の既成概念、固定観念を根底から覆すものである。

1:基礎知識の講義はなく、各自がINTERNET EDUCATIONで事前に学習する

2:大学講義は全てリアルタイムのオンラインでアクティブ・ラーニングを実現

3:世界から集う学生が全寮制で学び合う

4:年間で世界7都市を巡り学び、各地でインターンシップを行う

5:学費は、トップクラスの大学の1/4(ニーズベースの学費全額免除制度もある)

海外の進化した教育が日本に押し寄せる典型例であるミネルバ大学は、リアルとバーチャルそれぞれのメリットを完璧に融合した最先端の人材育成機関の完成形といえる。

これまでは、様々な日本を取り巻く外圧が大学淘汰の方向に向かっていることを示してきた。

「大学改革の行方」第4話では、そんな外的環境を踏まえ、長期レンジでの外圧を3つに整理し大学の課題を検討していきたい。

【1】日本の高等教育機関の現状

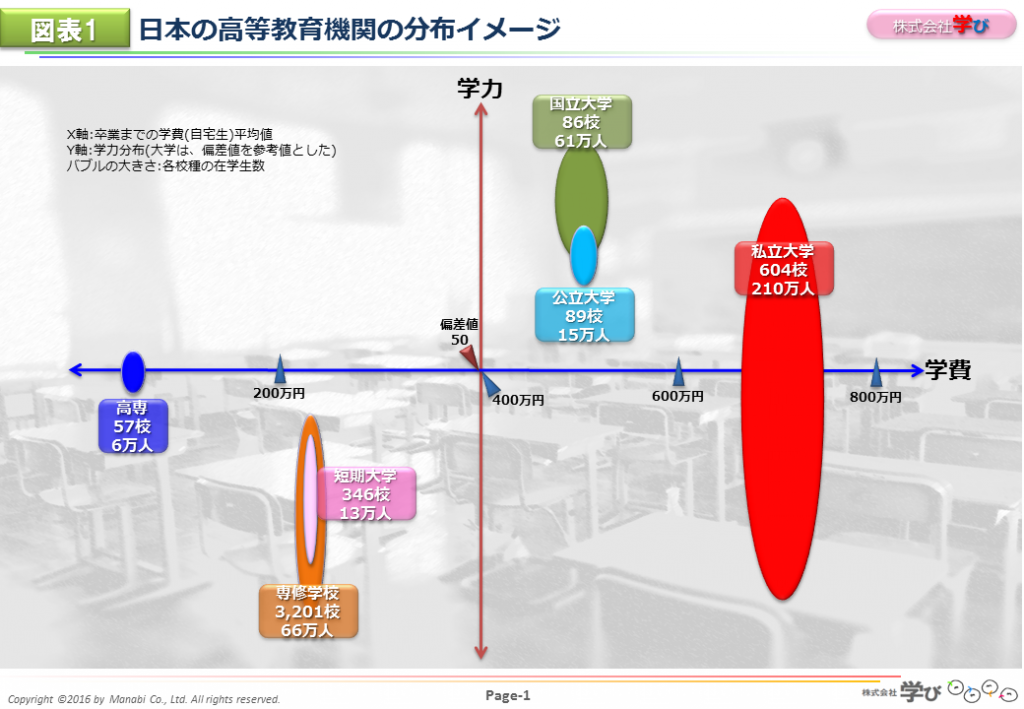

日本の大学淘汰に向けた外的環境の変化を整理していくうえで、便宜上、日本の高等教育機関(大学院を除く)を以下に分類する。(平成27年の学校数、在学生数、在学生シェア)

1:国立大学(86校、61.1万人、16.5%)

2:公立大学(89校、14.9万人、4.0%)

3:私立大学(604校、210.1万人、56.7%)

4:短期大学(346校、13.3万人、3.6%)

5:高等専門学校(57校、5.8万人、1.6%)

6:専修学校(3,201校、65.6万人、17.7%)

各高等教育機関のポジショニング・マップを作成するために、学力と学費と在学生総数を指標とした図1を作成した。

図表1の座標軸の縦軸(Y軸)は入学時点の学力レベルを、横軸(X軸)は学費とした。学費は、入学金、授業料、施設設備費など諸経費の就学期間での総額とした。(高等専門学校は4年次、5年次とした。)

上記に分類した高等教育機関ごとの学費の平均値をY軸にプロットし、大学においては入学偏差値の数値を参考とし、短大・専門学校・高等専門学校については、おおよその入学の学力分布のイメージをX軸にプロットし、バブルの大きさは、在学生総数とした。

図表1から日本の高等教育機関の在学生分布をみると、最も高額な学費が必要な私立大学の在学生シェアが56.7%、次いで国公立大学20.5%、大学計で77.2%のシェアを占めている。一方、2~3年間の在学期間であるため学費が少ない短期大学、専修学校、高等専門学校は、22.9%でその多くは専修学校が占めていることが分かる。

これまでの高等教育機関への進学希望者は、学費負担が少なく入学難易度が高い国公立大学を目指し勉強してきた。私立大学の進学希望者も同様に上位層の大学進学を目指してきた。その理由は、「勉強し知識を習得すれば、いい大学に入学でき、いい就職ができ、安定した人生が約束される」という高度成長時代に生まれた神話がいまだ主流の考え方として残っているからだ。最新の高校生を対象とした調査では、さらにその傾向が強まっている。

反面、就学意欲は高いが経済的な事情で4年間も高額な学費が負担できない家庭も国内には多数存在するのも事実である。また、明確な職業に対する目的意識を持つ高校生にとって、2年間から3年間の短期間で就職に直接つながる専修学校、短期大学や高等専門学校の存在価値は高いものがある。

図表1を冒頭に提示した理由は、高等教育機関全体像の実態を共有し視界をチューニングしたかったからだ。ややもすれば、偏差値偏重の価値観だけで大学を語り、偏差値では下位の大学や短大・専門学校などを切り捨てるステレオタイプの論調が大勢を占めている。

しかし、急激な少子化が進む日本における高等教育のこれからを考える際に、「学力」という軸だけでなく、「学費」という軸や「在学生総数のシェア」を共有することで高等教育機関の全体像を捉え、日本の抱える人材育成の課題を直視していくことが大切であると思う。

「大学改革の行方 第1回」で示した図表1(18歳人口の推移)によると、18歳人口の高等教育機関全体への進学率は、80%。国公私立大学への進学率は、51.5%である。逆に言えば、18歳人口の20%は、高等教育機関に進まず、高卒者の28.5%は、学費負担の少ない短大や専修学校などの高等教育機関に進学している。定員割れしている大学が45%も存在していることから、大学に入れずに短期大学や専修学校に進学していた時代と異なり、大学の存在価値の低下だけでなく、学費負担がネックとなり大学に進学していないことは明らかだろう。

日本は大学が多すぎるという議論が始まって久しいが、実は、OECD加盟国(先進34か国)間の比較でも日本の大学の進学率は低いのだ。それはなぜなのか。

OECD加盟国比較で日本の大学は学費が高い反面、国家の全支出に占める教育支出の割合が低い。つまり家庭の負担が大きいということである。そのため奨学金を受けている学生比率は50%を超え高いが、その奨学金のほとんどが学生ローンであり、返済不要の給付型の奨学金受給者は8%と低く、各国と比較してその特異性が突出しているのだ。

少子化に向かっている国家にもかかわらず、現状では高等教育を受けるための家庭の負担が非常に大きいということだ。

大学進学率の伸びも各国と比較し低調であり、限界に来ているということを示している。

今後日本は、急激な少子高齢化時代に突入する。労働人口が減少することで経済が縮小を余儀なくされる圧力が高まり、国家財政も悪化していくと予測され、高等教育機関への公的資金の配分も期待できない。同時に景気の低迷圧力は、各家庭の経済事情も悪化させると考えられるため、高等教育の負担度は増していく。

4年間の学費を負担しなければならない大学進学希望者は、よほどのラーニング・アウトカムズ(学修成果)がない限り、その大学を選択しないという方向に向かっていくであろう。

これからの高等教育機関により強く求められるのはROI[リターン/コスト]ならぬ投資対アウトカム[ラーニング・アウトカムズ/学費投資]であろう。

【2】2100年に向かって大学淘汰を加速する3つの外的圧力

日本の高等教育の全体像を共有し、今後は、さらに投資対アウトカムが求められるようになることを述べてきたが、さらに長期で見た場合の日本の高等教育機関の行方を考えていきたい。

筆者は、これまで数多くの高等教育機関と関わってきたが、経営計画を策定する際に単年度の事業計画は前年踏襲型で、そして3年~10年程度の中期計画は、現状積み上げ型の作文で終始している高等教育機関を数多く見てきた。

先のことはもちろん誰にも分らないし、経営陣の職責を超えた未来、もっと言うと自分が死んだ後のことは考える必要がないからだ。しかし、筆者がこれまで直接関わってきた250校を超える高等教育機関の改革サポートでは、ミッション・ビジョンの策定、改革のグランドデザインや中長期計画を策定する際に、超長期の将来予測を基に中長期のグランドデザイン、中期戦略・計画を描いてきた。

100年単位の超長期レンジでの未来予測を踏まえる理由は、以下の2点からだ。

1.大学経営のPDCAサイクルは、最低6年はかかり、大学改革は10年から20年レンジ必要である。改革の方向性の修正は効きにくく超長期予測を踏まえた改革が必要である。(もちろん経営改善レベルのPDCAサイクルは短期で高速回転する必要がある。)

2.そもそも大学は教育を行う機関であり、学生の生涯をより豊かにする使命がある。目の前の学生は、この先2100年に向かって世界を生きていく。

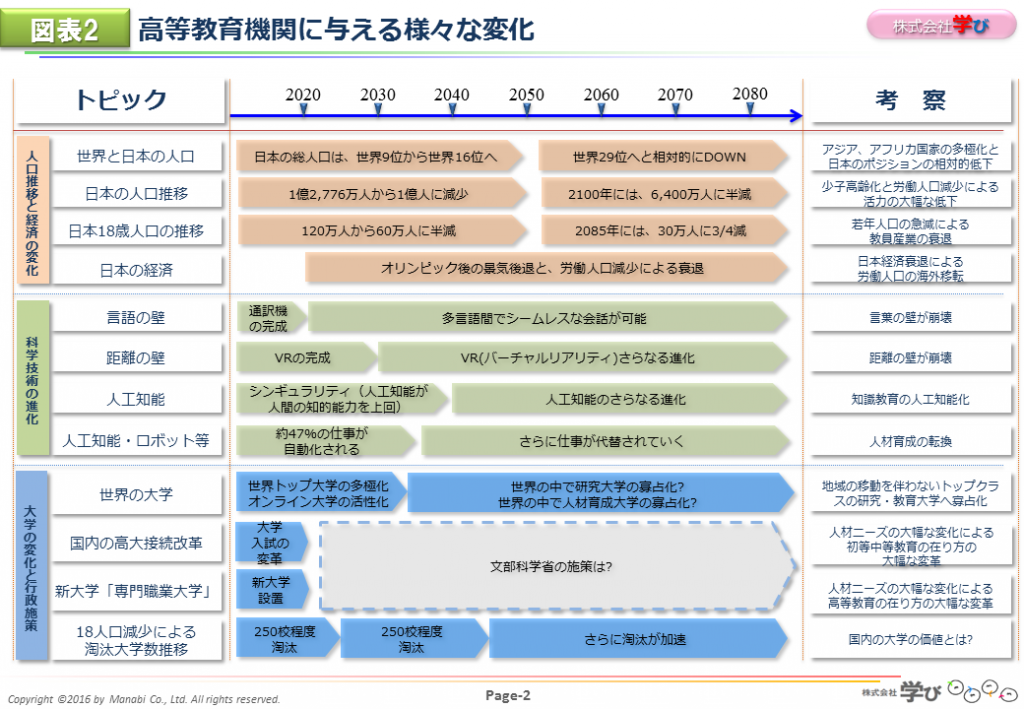

以上のことから、2016年現在から見た2100年の世界と日本の高等教育機関を取り巻く環境を予測してみる。概要ではあるが、2100年までの大学淘汰の外的圧力を図表2に整理した。

2100年に向けて大学淘汰を進める外的圧力を1.人口推移と経済の変化、2.科学技術の進化、3.大学の変化と行政施策の3つに分けて整理をしていきたい。

1.人口推移と経済の変化

世界の人口は、2011年約70億人であったが、2050年93億人、2100年には、112億人に増大することが予測されている。東南アジア、アフリカを中心とした各国が多数の若者を抱え世界の大国として発展していく。

日本は、少子高齢化の様相を強めつつ大幅に人口が減少。2100年までに約1億3千万人の人口は6千4百万人まで半減する。日本の人口は、世界9位から29位へと大幅にダウン。世界の中で、影響力も経済力もなくなっていく。18歳人口に限れば、120万人から30万人へと1/4に減少。2020年の東京オリンピック以降、女性の活躍、高齢者の活躍、インバウンド労働者の増加と活躍、少子化対策、生産性向上などの施策の効果が現われなければ、労働人口の減少とともに経済が衰退していく。

2. 科学技術の進化

「大学改革の行方 第2回」で、INTERNET EDUCATIONの進化と自動翻訳機の進化、バーチャルリアリティの進化について触れたが、科学技術の進化によって、「言語の壁」と「距離の壁」を近未来には越えていくことが予測される。

また、人工知能の進化は、2040年には人間の知能を上回ると予測されており、現在の職業の半数以上をロボットや人工知能が代替していく。加えて、発展していく東南アジア、アフリカの意欲高く、能力も高い若者が世界の仕事の中心を担っていくだろう。科学技術の進化は、人間が働くために必要な能力でさえ変革していくため、教育の在り方そのものも変革せざるを得なくなる。

3. 大学の変化と行政施策

世界のトップクラスの大学は日本を凌駕する教育変革を行っており、さらなる進化を強大な財政のもと実現しようとしている。また、インド・アジア・アフリカを中心とした今後発展していく多極化した国家に大学が多数生まれ進化を遂げていくだろう。「大学改革の行方 第2回」でご紹介したオンライン型の大学はすでに世界で発展しており、2,000万人以上が受講している。また、「大学改革の行方 第3回」でご紹介した、全く新たな切り口でリアルとバーチャルを融合した人材育成方法を実践する世界トップクラスのミネルバ大学の事例にあるように、様々な大学が最先端の科学技術を活用した教育を推進していくと思われる。

オンラインで最高の教育が実現できると特定の知識や技能は、1人の先生や人工知能が世界の全ての学びたい人を対象に教育することが可能となる。つまり特定の知識・技能は特定の教員・人工知能で済むわけだ。これは、トップクラスの大学や教員への寡占化を促進していくことになる。同時に教育の費用が低価格化し、そして無料化(これはすでに起こっている)へと流れていく。

文部科学省は、中期的な大学改革の方向性として「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等教育、大学教育、大学入試選抜の一体改革」方針や、アクティブ・ラーニングの促進、定員割れしている大学の淘汰を加速する補助金カット、大学統合、学部統合施策、専門職業大学(仮称)を創設し大学の構造転換を促進する施策などの改革を推進中だ。だが長期レンジでの改革の方向性は見えない。そして、18歳人口の縮小は止められず日本の大学数は激減していく。

2100年に向けてこんなシナリオが日本を襲うかもしれない。

【3】3つの外的圧力は日本の高等教育機関にどう影響するか

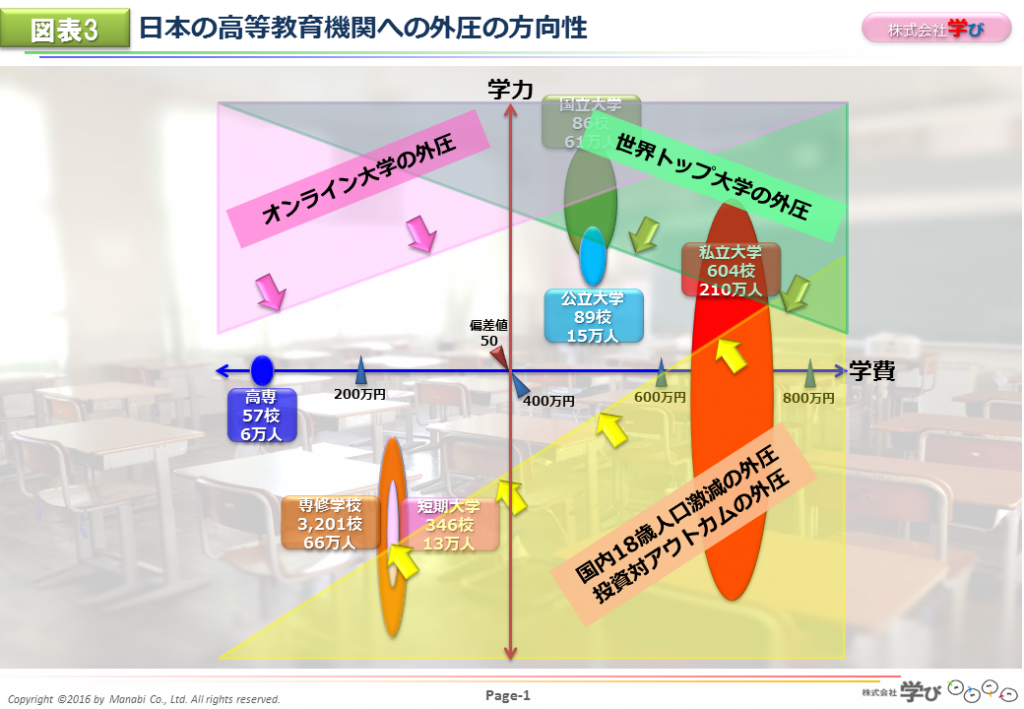

2100年に向けて大学淘汰を進める外的圧力を1.人口推移と経済の変化、2.科学技術の進化、3.大学の変化と行政施策の3つに分けて整理してきたが、日本の大学淘汰を促進する3つの外圧を図式化したのが、図表3である。

これは、「図表1(日本の高等教育機関の分布イメージ)で示した日本の高等教育機関のポジショニング・マップを土台とし、図表2で示した3つの外圧の方向性を重ね合せて図式化したものである。

第一の外圧(黄色)である「人口推移と経済の変化」は、日本経済の衰退を促進し、高等教育の学費を低減する圧力になると思われる。従って図表3の左方向に向けたニーズが拡大していく。公的資金を大学あるいは進学希望者に奨学金として、どの程度投下するかで生き残れる大学数は左右されるだろう。また、国内18歳人口の激減は、下から上の方向に向かって高等教育機関の淘汰の外圧となっていく。投資対アウトカムが低い(高い学費でアウトカムが低い)私立大学から淘汰は加速するだろう。

次に、第二の外圧(ピンク色)である「科学技術の進化」は、無料のオンライン学習からミネルバ大学に代表される投資対アウトカムが高い(アウトカムは高いが低学費)大学のニーズである。左上から右下に向けたニーズが拡大していくだろう。同時通訳機による「言語の壁」が取っ払われた瞬間から、このニーズが最も大きくなると思われ、高投資対アウトカム(高アウトカム/低学費)大学が拡大するとともに、オンラインが主流であるがゆえに寡占化が進んでいく。

国内で、このマーケットは、大学の通信制や一部のオンライン型の大学が存在する。しかし、今後、海外の財政豊かで先端技術を駆使するオンライン型大学との競争が激化していく。

また、人工知能の進化は、職業の在り方と教育の在り方を変えていく。国立大学に代表される知識偏重型で入試選抜し知識教育中心の大学は、人工知能による教育に取って変わられ、その大学を出た人材は、人工知能を携えたロボットに代替されていくだろう。

最後に、第三の外圧(緑色)である「大学の変化と行政施策」は、高額ではあるが世界で活躍できるアウトカムを最大化した世界トップクラスの大学(高アウトカム/高学費)の圧力である。アジア・アフリカの各国の発展とともに財政豊かな世界一流大学が世界中に乱立すると予測される。経済力があり意欲高い高校生は、国内の大学ではなく海外の一流大学へと留学する傾向は、相対的に高くなってく。また、高額だがアウトカムの高いオンライン型(科学技術の進化とともにバーチャルリアリティの中で受講可能となる)の世界一流大学への寡占化も促進されることで、国内の意欲高い学生は海外の大学へ流出していくだろう。国内の国公立大学の存在価値が問われることとなる。

「大学改革の行方」第5回では、2100年の未来予測から見える大学淘汰を加速する外圧を3つに整理して大学改革の課題を検討してきた。

それでは、これからの時代を読み解き、チャンスととらえ、日本の高等教育機関の改革はどのような方向に向かえばよいのだろうか?

次回の「大学改革の現状とその行方」第5回では、筆者がこれまで大学改革をサポートしてきた持論を基に、日本の大学の改革の方向性を考えていきたい。