【大学改革の行方 第3話】世界の大学の変革の兆しが日本の大学に与える驚異とは

最新の世界トップクラスの大学の教育革新事例から見えるもの?

「大学改革の行方 第1話」では、まず国内の18歳人口の推移が与える大学への影響について触れた。大学のマーケットは、18歳人口の動態と大学進学率に大きく影響を受ける。

まず、国内の私立大学は、たったの4%しかない大規模大学(23校)が、全志願者の45%を獲得しており、残りの55%の志願者を小中規模の96%の大学(556校)が奪い合っているという寡占化したマーケット事情であることを紹介した。

次に、2018年以降の国内18歳人口の減少が大学に与えるインパクトはどの程度かシミュレーションした。今後予測される18歳人口の減少は、2025年には、入学定員規模が少ない大学287校が消滅するほど減少し、2031年には378校、2045年には500校規模が消滅するほど減少する。なんと2100年には、556校以上の大学が消滅し、国内の私立大学は20校以下に激減するほどのインパクトがあることに触れた。18歳人口の減少は、定員が小規模の大学から淘汰の可能性が高いことを示唆した。

「大学改革の行方 第2話」では、INTERNET EDUCATIONの進化と自動翻訳機の進化、バーチャルリアリティの進化が国内の大学に与えるインパクトについて考えてきた。科学技術の発展は、大規模トップクラスの日本の大学でさえ外圧となりうる驚異であることを示している。

つまり、日本の大学は、国内の18歳人口の減少というマーケットの急激な縮小だけでなく、科学技術の発展によって、海外の進化が進んだ最高教育の波が日本に押し寄せ、日本の大学の存在価値を奪ってしまう。これが近未来に起きるであろう日本の大学淘汰のシナリオと考えられるのである。

「大学改革の行方 第3話」では、全く新たな切り口で人材育成方法を革新する世界トップクラスの大学が開設された。その新たな外圧の兆しが国内の大学に与える影響を考えてみたい。

【1】大学淘汰を進める外圧 その3 “革新的大学が誕生した”

全く新たな切り口で人材育成方法を革新する大学が2014年に開設された。それがミネルバ大学(Minerva Schools at KGI)だ。この大学は、米国の大学教育が現代社会のニーズ変化に対応できていない状況を憂慮していたハーバード大学やスタンフォード大学の教授とシリコンバレーの経営者が出会い、「最も学習効果が高いアクティブ・ラーニング手法を、より適切なコストで世界中の才能ある生徒に提供する」というミッションを実現するため設立された総合大学だ。

Minerva Schools at KGI紹介動画は以下だ。

日本の大学と世界トップクラスの大学の差は歴然としているが、ハーバード大学やスタンフォード大学でさえ現在社会のニーズに対応できていないという認識を示す同大学には驚きを禁じ得ない。

まだ開設されたばかりのMinerva大学であるが、合格率の低さは世界トップクラスだ。ハーバード、スタンフォードの合格率はそれぞれ5%台であり、全米難易度で1位と2位だが、Minerva大学の2015年の合格率はそれをさらに凌ぐ2.0%(160ヶ国11,000人受験し220名合格)だ。ちなみに、教員採用には約1,000名の応募があった。

なぜここまで世界中の有能な学生、教員を惹きつけるのか。Minerva大学の特色をまとめると以下となる。

1:基礎知識の講義はなく、各自がINTERNET EDUCATIONで事前に学習する

2:大学講義は全てリアルタイムのオンラインでアクティブ・ラーニングを実現

3:世界から集う学生が全寮制で学び合う

4:4年間で世界7都市を巡り学び、各地でインターンシップを行う

5:学費は、トップクラスの大学の1/4(ニーズベースの学費全額免除制度もある)

これだけでもこれまでの大学像とは全く違うスタイルであることが分かる。大学のための、教職員のための大学ではなく、学生のための大学であることが分かる。

高いアウトカムが得られる教授方法として以下に重点を置いている。

1:オンラインによる少人数、セミナー形式

2:リベラル・アーツ教育

3:反転授業

4:多様性のあるクラス

5:プロジェクト形式の体験学習

6:インターンシップ

低額の学費にも関わらず少人数で手厚い教育が実現できるのは、広大なキャンパスや校舎の投資(最新施設・設備の投資)を排除し、教員人件費と学習プラットフォーム(最高の学ぶ機会)に集中するという成果重視の経営戦略を選択しているからだ。

Minerva大学内容についてもう少し詳細に見てみよう。卒業者には米国大学の学部卒業の学位が付与される。学費は、ハーバード:約 $43,000に対してMinerva:約 $10,000と1/4程度(日本の私立大学の学費程度)である。オンラインの授業だけでなく、オフラインでの学生同士の交流(学び合い)を重視しているため、世界中から選び抜かれた学生達が共同生活を送ることで、様々な価値観に触れられるよう、学生寮で生活する。

Minerva大学 学生寮

Minerva大学 学生寮

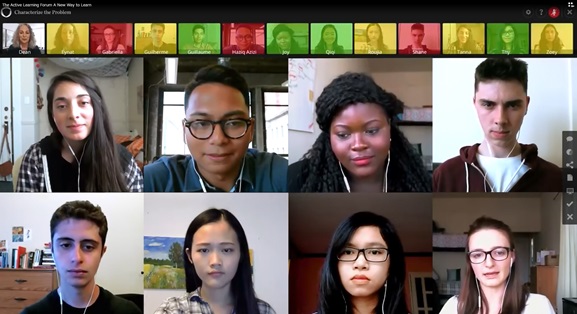

2015年9月から始まった新学期には、約150名(30ヶ国、アメリカ以外の国籍の留学生比率78%)の学生が、4年間で世界の7都市(サンフランシスコ、ベルリン、ブエノスアイレス、ソウル、バンガロール、イスタンブール、ロンドン)を巡り寮で学び生活する。全ての授業はオンライン型のアクティブ・ラーニングで学び、世界各都市で提携した企業や公的機関のインターンシップによって行われる、エキサイティングなプログラムがサンフランシシスコから始まった。

彼らの一日の様子を見てみよう。午前中に20人未満のセミナー形式のオンライン授業。午後は、事前課題の予習やフィールドリサーチを能動的に実行。その結果は、教授やメンターにフィードバックされ、学生は有益なアドバイスを得ることができる。こんな毎日が各地で繰り広げられるのだ。

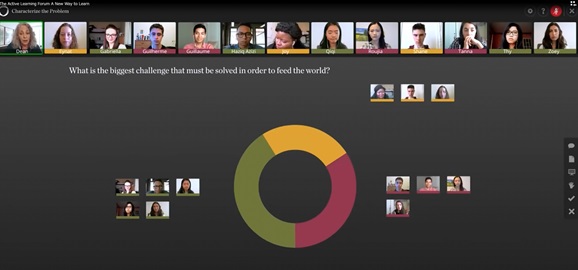

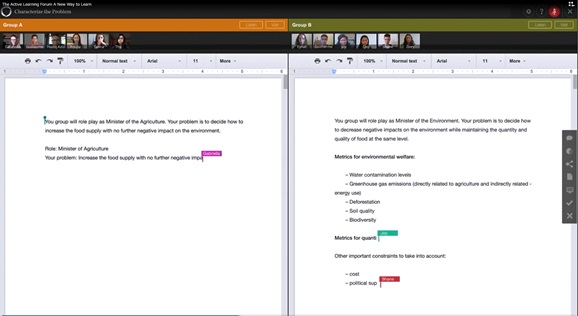

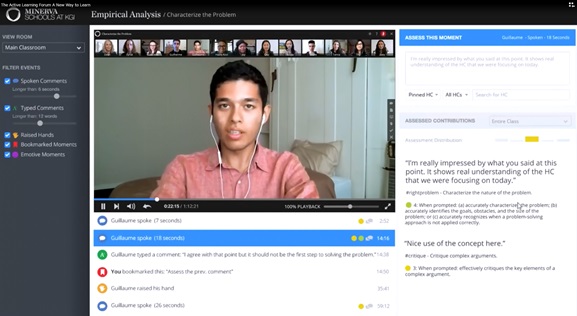

Minerva大学は、独自のActive Learning Formと呼ばれる学習プラットフォームを開発しオンラインにも関わらずアクティブ・ラーニングを実現した。一般のINTERNET EDUCATIONとの違いは、学生の学修の主体性に依存していないということだ。この学習プラットフォームでは、

・教師は、講義をしない(教師はファシリテーションと学生のパフォーマンス・チェックに注力し、授業中合計で10分以上話すと警告を受ける)

・オフラインで実施できることは、ほぼ全てカバー

・学生同士のディスカッション、分析、グループワーク、プレゼンテーション等が展開

・全ての授業が記録される

・学生のパフォーマンス・フィードバックは最短で授業後1時間。各学生に対し、学習改善アドバイスを提供

・学生を含め、全員が授業記録をレビューできる

・従来のクラスに比べ、生徒-教師間の関係がより緊密になる

Active Learning Formの動画を実際にご覧いただきたい。

◆各学生の課題に対する意見共有画面

◆各学生のそれぞれの意見に対してのディベートを促す

◆教員の画面 各学生の授業参加レベルが色で表示されるためアプローチ可能

◆教員の画面 2つのグループワークの進捗状況をリアルに把握可能

◆教員の画面 各学生の評価・フィードバック画面

このようにして鍛え上げられた学生は、自ら、企業や公的機関へのインターンシップ・プログラムを売込み、その施設で研究活動を実施する。Minerva大学が開発運用している学習プラットフォームは、論理的思考能力、創造的思考力、実践的なコミュニケーション能力を徹底的に鍛え上げるための強力なサポートツールなのだ。

実際にこの学習プラットフォームの授業状態を拝見したが、想像以上に学生の能動的参加や活気が感じられた。オフラインのリアルでの授業に比較したメリットとしては、各学生がこの授業にどの程度参加しているか教員は常に把握できるシステムがあることだ。グループワークに転じても教員は、各グループの進捗状況・内容がつぶさに把握できる。学生ごとの授業のパフォーマンスが全て記録されているので、フィードバックは事実に基づいて細かく指導が可能である。また、第三者からのアドバイスも記録を基に可能だ。学生の評価もしかりである。

筆者も実際に在学生の李一格(Yige Li)さん(中国出身)の話を聞いた。中学時代から、自身の教育体験をまとめたエッセーを複数出版し、北京第4高校特進コースに通った彼女は、ハーバード大学で行われた模擬国連のベスト・スピーカー賞の受賞を始め、中学・高校時代に数々の組織でのリーダー経験を持つ。彼女のプレゼン能力や話の内容に度肝を抜かれた。

また、同校の日本連絡事務所代表である山本秀樹氏の話によれば、以前日本に来たこともある温柔嘉(Roujia Wen)さんは7歳からプログラミングを始め、中国の情報工学オリッピックで4年連続優勝した実績を持つ。現在は同大学のコンピュータサイエンスとニューロサイエンスを専攻。人工知能分野に強い関心を持ち、今年の夏は大学教授の推薦で米西海岸の最先端の脳科学研究施設でプログラミングをする機会を得た。温さんは、ジョージタウン大学の入学許可が出ていたものの第一期生としてMinerva大学に入学した。まだ実績のない同校ではあったが、この学びの方法は自分を確実に成長させると確信があったそうだ。

そもそも、世界でもトップクラスの意欲と能力のある高校生であった彼女達ではあるが、同大学でのアウトカムは素晴らしいものがあると感じさせた。主体的考え、教養の深さ、行動的な活動量、論理的思考力、多様性理解の深さ、将来に対するビジョン感、プレゼンテーション能力の高さどれをとっても世界トップクラスと言っていいだろう。

前出の山本氏は、日本の高校生は、合格率が2%と聞くと、それだけであきらめてしまうことが多いと嘆く。実は、世界の有名大学の留学生比率(自国以外からの学生比率)は以外と低く、ハーバード大学、MIT大学、スタンフォード大学で7%~10%程度だ。合格率は5%台だが、留学生の合格率はさらに低くなる。対してMinerva大学の留学生比率は、78%。2015年の合格率は2%と低いが、多くの留学生の受け入れを行っている。アイビー・リーグ(世界屈指の名門私立大学8校)レベルの教育を世界中の高校生に開くという意思があっての数値だ。全く新しい学び方の大学であり、単なる学力だけで入学許可をしているわけではない。日本での募集活動も活性化させており、日本の高校生も臆せずぜひチャレンジをしてほしいと期待のエールを送っている。

【2】Minerva大学の革新は、日本の大学の固定観念を根底から覆す

Minerva大学が、世界の有能な人材を惹きつけることから何が見えてくるのだろう。旧来型の大学経営や教育の在り方、学び方そのものを変革する同校の新たなチャレンジは、国内の大学が持っている既成概念や固定観念の強さを改め浮き彫りにさせるのだ。

・広大な校地に素晴らしいキャンパスを自前で持ち、施設・設備は最新が良い

・キャンパスは好立地が望ましい。郊外のキャンパスは都心に移転すべき

・大学教員は、可能な限り最高の権威を招聘し、先端研究を推進するべきだ

・大学教員は、研究が主で、教育は研究の合間に行うものだ

・より良い教育とは、大学に通学してくる学生にキャンパス内で教員が直接実施するものだ

・知識伝達型のパッシブラーニングを中心とした講義を毎年同じように行い、学生は予習・復習を行い自ら学ぶものだ。それが大学だ

・INTERNET EDUCATIONはあくまで補助教材程度の役割しかできない

・学生の評価は、年に数回しかできない。個別のフィードバックなど無理

・講義は、大教室で大人数を対象にすることで経営効率を高める

・図書館を立派に設置し、蔵書数を多数抱えることが学生の教育に良い

・インターンシップは希望者だけに提供するのが関の山

・留学生が多国籍に受け入れると対応が大変だ・・・・などなど

Minerva大学は、こんな日本の大学の当り前を、根底から覆す新鋭の大学事例だ。

中央教育審議会は、戦後最大の教育改革に向けて舵を切っている。アクティブ・ラーニングの推進や高大接続強化などの方向性を決めた。しかし、国内の大学は、リアルな講義においてでさえ、アクティブ・ラーニング型への転換に苦慮している。大学の教育の変革には相当の時間がかかるであろう。

一方、Minerva大学は、オンライン上で教養と専門知識を修得させるだけでなく、完全なアクティブ・ラーニングを実現。多様な国籍の学生が寮で生活し、世界各国を巡ってジェネリックスキルと実社会での体験を身に付けているのだ。

Minerva大学は、最先端であるがまだ世界のスタンダードではない。また、卒業生の評価もこれからだ。しかし、Minerva大学の各国学生の受け入れの拡大は続き、同様な仕組みを取り入れる大学が世界中に生まれる可能性も大きい。この変革は、日本の大学にとって遠くの出来事ではないのである。

世界そして社会と時代が求める人材ニーズに合致する教育とは何か。アウトカムの高い教育の在り方は何か。先を見据え、スピード感をもって、抜本的な教育そのものの変革を進める意欲と能力がない大学は、世界的な外圧に容赦なく打ちのめされるであろう。

「大学改革の行方 第4話」では、様々な外圧を前提とした長期レンジの大学改革の方向性について考えてみたい。