【大学改革の行方 第2話】大学淘汰を加速する新たな外圧とは

18歳人口減少だけでない新たな驚異が日本の大学を襲う

「大学改革の行方 第1話」では、国内の18歳人口の推移が与える大学への影響について触れた。大学のマーケットは、18歳人口の動態と大学進学率に大きく影響を受ける。

まず、国内の私立大学は、たったの4%しかない大規模大学(23校)が、全志願者の45%を獲得しており、残りの55%の志願者を小中規模の96%の大学(556校)が奪い合っているという寡占化したマーケット事情であることを紹介した。

次に、2018年以降の国内18歳人口の減少が大学に与えるインパクトはどの程度かシミュレーションした。今後予測される18歳人口の減少は、2025年には、入学定員規模が少ない大学287校が消滅するほど減少し、2031年には378校、2045年には500校規模が消滅するほど減少する。なんと2100年には、556校以上の大学が消滅し、国内の私立大学は20校以下に激減するほどのインパクトがあることに触れた。

「大学改革の行方 第2話」では、18歳人口減少だけではない国内の大学淘汰を進める外圧に触れていきたい。

【1】大学淘汰を加速する新たな外圧 その1 “INTERNET EDUCATION”

大学の教育の一般的な学び方は、と問われると自身が学生時代に経験した学び方を人は想定する。大学に通学し、大教室で一方通行の講義を受け、ゼミや研究室で学ぶあのイメージだ。

しかし、近年の科学技術の進化は、様々な学びの可能性を広げてきた。

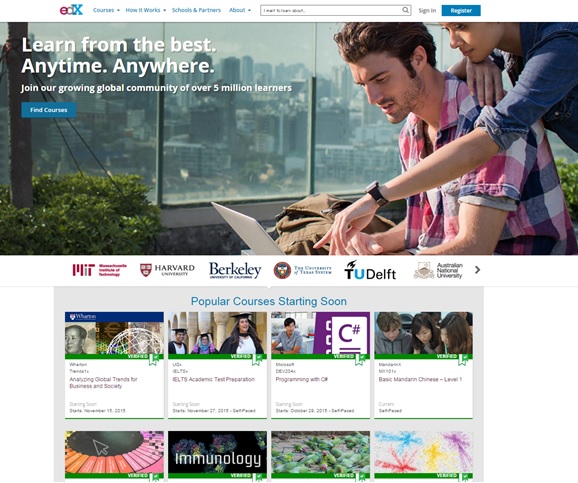

まず、Udacity , Coursera, edX , The Open University , Khan Academy に代表されるINTERNET EDUCATIONであるMOOCs(Massive Open Online Courses)の進化がある。

世界トップクラスの大学の一流の教員の講義が無料でWEBを通じて受講でき、修了証書の発行(有料の場合が多い)を行う。現在では、世界で約2,000万人が学んでいる。また、最近では、無料で公開されているMOOCsを全部受講して完了後、授業料を払えば、単位を取得できるようになる大学や通学型の大学の授業とMOOCsと組み合わせたり、オンラインだけのコースで単位や学位を得ることができる仕組みの大学も増え始めている。INTERNET EDUCATIONを活用した教育が急激なスピードで世界に拡がっている。

ハーバード大学とMITが協同で2012年に50億円もの投資額で立ち上げたedXは、無料で大学の授業が受けられるMOOCsである。初年度は、世界から15万人を超える応募があり、最初の中間考査で、世界160ヶ国の学生の中でトップの成績を修めたのは、16歳のモンゴルの学生であった。これは何を意味するのか。受講料は無料のためWEB環境と英語能力さえあれば、どこでもいつでも大学の講義を受けることができる。そのため自国に高等教育機関がない、あるいは通える範囲に高等教育機関がない発展途上国の若者でも意欲があれば世界トップクラスの高等教育を受けることができることを意味している。

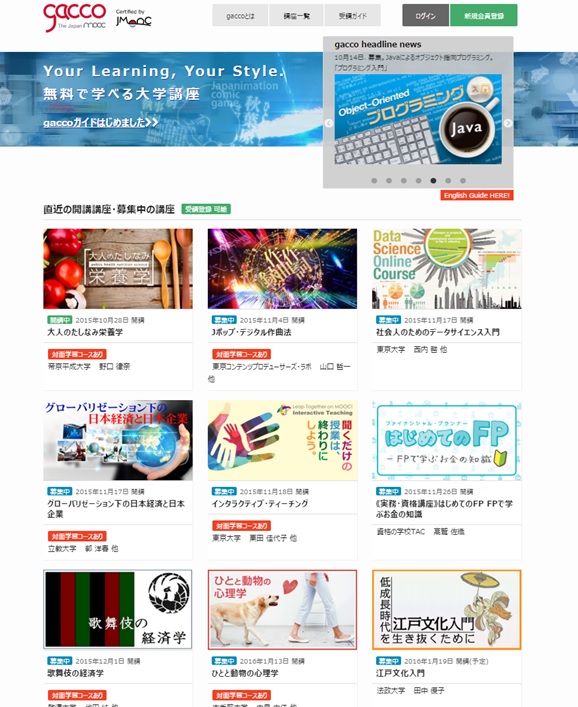

2012年に先陣を切った北米を中心としたMOOCsであるが、非英語圏には「米MOOCsがネット教育を席巻すると、自国の言語による高等教育機関が衰退しかねない」との危機感があり、フランスFUNやスペインMiriada X、そして日本でも、2014年にJMOOCが開設され、2015年には韓国でK-MOOCが開設された。しかし、JMOOCは、現在参加大学は約40校、受講者も延べ40万人程度とまだ少ない。文部科学省の教育再生実行会議では「大学によるMOOCの戦略的活用を推進する」方針を打ち出しているが、財政に苦慮する日本政府や日本の大学の資金力では、世界の大学との戦いに打ち勝つことは難しいだろう。

【2】大学淘汰を加速する新たな外圧 その2 “科学技術の発展”

世界的なINTERNET EDUCATIONの進化に加えて、教育の変革を促す科学技術の進化がある。それは、自動通訳機能とバーチャルリアリティの進化である。まず、自動翻訳機能の進化が大学に与える影響を考えてみよう。この進化は、高等教育の言語の壁を打ち破り、どの言語圏のINTERNET EDUCATIONも違和感なく受講が可能となる変化だ。

多くのMOOCsは、英語を中心として拡大しているため非英語圏では自国の言語でのMOOCsを展開し始めている。しかし、急速に進化を続けている自動翻訳機能は、外国語ができないから学びたい国の教育が学べないという壁を打ち破る。2020年に東京オリンピックを迎える日本政府は、成長戦略の一環として、スマホの音声翻訳だけでなく、「精度の高い多言語音声翻訳技術」を2015年より国家プロジェクトとして開発を進めている。「言葉の壁」をなくす日本発の技術革新として、世界にアピールする考えだ。それに呼応し、各企業では自動翻訳機の完成スピードを高め、オリンピックに向けて違和感なく多言語間の言語の障壁を乗り越える製品の実用化を実現するだろう。

それほど遠くない未来に、外国語ができない日本の若者でも、国内にいながら海外の進化したINTERNET EDUCATIONを享受できるようになるはずだ。

次に、バーチャルリアリティの進化が大学に与える影響について考えてみたい。この進化は、INTERNET EDUCATIONであっても、あたかもリアルな大学(キャンパスそのものがバーチャルかもしれない)という場にいて学びを深めているかのような感覚へと発展させるはずだ。バーチャルリアリティの進化は、教室と離れた場所にいる教員と学生、学生同士があたかも近くにいるかのような感覚で学び合うことができる世界を創りだすだろう。

現在のINTERNET EDUCATIONで行う教育・人材育成に対して課題や反論が多数あるのも事実である。特に学修に取り組むモチベーション維持の課題やコミュニケーション育成課題などが問題視されている。しかし、その課題を乗り越えるための新たなe-ラーニングシステムの開発、反転授業の手法の活用やスクーリング、実習や実験などのリアル授業との組合せなど様々な取り組みもなされアウトカムの検証が続いている。バーチャルリアリティの進化は、これらの課題を乗り越える可能性が高い。自宅に居ながら世界各国の学生と海外の教員と大学生活を疑似体験ができるのだから。

【3】新たな外圧が国内の大学淘汰を加速する

これまで、INTERNET EDUCATIONの進化と自動翻訳機の進化、バーチャルリアリティの進化が国内の大学に与えるインパクトについて考えてきた。

教育システムにおけるこれらの大きな機能変化は、日本の旧来型の大学教育の在り方を変革せざるを得ない外圧として最も大きなものになるのかもしれない。中央教育審議会の答申でアクティブ・ラーニングの推進を決めたものの日本の大学の教育が短期間に変革するとは思えない。

今後ますますグローバル化が進展する社会。未来のあなたならどの選択をするだろう。

高額の授業料を支払い、旧来型の大学教員による一方通行のつまらない授業を受けるために4年間も通学。長期間受講したにもかかわらず世界では通用しないラーニング・アウトカム(大学での学習成果)。そんな日本の大学学位を得るという選択肢。もう一方は、多額の学費と多額の生活費を投資し海外の大学に留学するという選択肢。はたまた、世界トップクラスの教員の興味あふれる講義をINTERNET EDUCATIONで言語の壁もなく、いつでもどこでも無料で受講でき、一流の世界各国の大学生と教員と共にWEB上で、あかたもそばにいるかのように議論し学びを深め、世界一流教育の修了証書および単位修得、そして学位認証がなされる大学という選択肢。

これからの世代の若者はどちらの進学先を選ぶのだろう。そして企業は、どちらの教育を受けたアウトカムの学生を採用したいのだろう。すでにINTERNET EDUCATIONの恩恵を受けているのはアメリカを代表とする欧米先進国と発展途上国の若者である。そして今後の世界を牽引していく国家は、若者を多く抱えた発展途上国である。ICTの進化ととともにグローバル化が急速に進展していき、INTERNET EDUCATIONで学び成長した有能で多様な国籍の人材がWEB上で協働していく社会がこれからは当たり前になってくる。世界が急激に変わってくる中で、日本の知識伝授型に偏った従前の教育では、グローバル社会で活躍できる人材が輩出できるとはとても思えないのである。

「大学改革の行方 第1話」では、18歳人口の減少は、定員が小規模の大学から淘汰の可能性が高いことを示唆した。今回示した科学技術の発展と世界の大学の進化は、大規模そしてトップクラスの日本の大学にとってさえ外圧となりうる驚異であることを示している。

つまり、日本の大学は、双方向から淘汰の圧力がかかっていることになる。 国内の18歳人口の減少というマーケットの急激な縮小だけでなく、INTERNET EDUCATIONや科学技術の発展によって、海外の進化が進んだ最高教育の波が日本に押し寄せ、日本の大学の存在価値を奪ってしまう。これが近未来に起きるであろう日本の大学淘汰のシナリオだ。

「大学改革の行方 第3話」では、全く新たな切り口で人材育成方法を革新する世界トップクラスの難易度の大学が開設された。その報告をするとともに様々な外圧を想定した大学改革の方向性について話を進めていきたい。